–『生命誕生』と書名にあるとおり、本作は生命の起源に迫った刺激的な作品ですね。このような壮大なテーマの研究を始めた動機についてお聞かせください。

中沢:動機といえるものではありませんが、きっかけは青年期に抱いた“生命の起源”への疑問だったかも知れません。直接的な契機となったのは、勤務先の研究所に、一組織を立ち上げる機会を得たことでした。

研究所というのは以前の無機材質研究所(現、物質・材料研究機構)のことです。特定の無機物質の性質を詳細に研究して新しい素材を創出することを任務とする国立研究所で、15の研究グループで組織されていました。例えば「炭化ケイ素(SiC)グループ」とか「ダイアモンド(C)グループ」とかで、それぞれは5年間の期限付きで研究して、5年経つと報告書を作って解散します。再編成される新しい研究グループのテーマは所内に公募され、所員であれば誰でも提案できました。新テーマは、所内外の何回かの審査を経て決定されて、「閣議決定」や「国会承認」によって正式に発足するシステムでした。

当時研究者として一定の地歩を得て、これまでとは違う「面白い研究」をしたいと考えていましたので、身近にあってよく知ってるようですが、実は良くはわかっていない粘土の鉱物を研究対象にすることを提案しました。粘土の主成分でモンモリロナイトと呼ばれる鉱物です。火山灰が風化してできる普通の鉱物ですが、無機の鉱物でありながら有機高分子と似た性質もあるのです。そんな面白い物質ですが、水に分散すると泥水になって沈殿しないほど微細で、そのため、構造や性質の詳細は分かっていませんでした。その詳細を明らかにすること、それと、粘土を使って“地球に優しい”新素材を開発することを試みようと考えたのです。

これらの目標はもちろん挑戦的で魅力ある研究目標ですが、モンモリロナイトを“面白い”と思った背景には、もう一つ別の、深層心理のように記憶の底に沈んでいた青年期の自学自習の影響がありました。「原始的な酵素の機能は粘土鉱物モンモリロナイトが果たしていた」とのJ.D.バナールの言です(『生命の起源、その物理学的基礎』J.D.バナール、山口・鎮目訳、岩波新書、1952)。生命の起源に興味を持った青年期に、オパーリンやシュレーディンガーやバナールなどの名著を読んで学習しましたが、それらの「青春の書」は、その後の研究生活の中でずっと忘れていました。研究人生の後半に差しかかって、「面白い」研究テーマを探す中で、意識下のそれらがうごめいたのです。モンモリロナイトを研究することで生命起源の謎に挑戦できるかも知れない、と感じたのです。

ですから、「生命誕生」にかかわる研究をはじめた“動機”は?との御質問には、記憶の底に沈んでいた“青春の書”、すなわち青年期の疑問だったとお答えしたわけです。新組織の立ち上げは、動機ではなく、契機でした。

–単刀直入にうかがいます。科学で「生命起源の謎」を解明できるのでしょうか?

中沢:もちろん、できると思います。それが何時か、を予測することはできませんが、なぜ生命が発生するか、の物理的理由がわかり、生命が発生した頃の地球環境の解明が進み、物質科学で自己組織化の研究が進み、さらに万能細胞の研究など生命機能の開始のメカニズムが医学・生命科学分野でわかるようになれば、謎が謎でなくなる日は遠くないと思っています。

–キリスト教をはじめとして、生命は神によって創造されたと信じる人が少なくありませんが、こうした考え方について中沢先生はどのような感想をお持ちですか?

中沢:インテリジェント・デザイン論ですね。生命の起源をはじめ、宇宙や自然界の複雑な構造や機構など、「なぜそうなるのか?」、現在の科学では完全に説明できないことが多いので、神のような超自然の何かが、意図や構想をもって創造したと考える人たちがいることは承知しています。現在の科学で説明できないことは、もちろんたくさんあります。しかし、だからと言って将来にわたって説明できないわけではありませんから、いま説明できないことを根拠に、超自然の何かの意図があると考えるのは思考の短絡だと思っています。本書の中では、おなじような理屈でパンスペルミア説(生命の宇宙起源論)を否定しました。

進化論で言えば、「なぜ生物は進化するのか?」と言う疑問に、これまでの進化論は答えてきませんでしたので、この精緻なメカニズムは「神か神のような超自然の意図」の事例の一つと言われています。でも、自著宣伝になって恐縮ですが、本書では進化する理由を、「地球エントロピーの低減」と言う物理現象ではっきり説明できました。神の意図がなくても、地球が熱を放出してエントロピーが減少する限り、生物や生物界はより複雑な構造に進化しなければならない物理的必然性があるのです。進化は、地球が熱を放出し切るか、あるいは太陽が膨張して地球の熱が放出できなくなる時まで続くでしょう。超自然現象と見えるのは科学の未熟のせいだと考えるのが科学の立場だと思っています。

–生命の起源を探る研究としては、高校の教科書でも取り上げられている、無機物から生命を構成する有機物が人工的に合成する「ミラーの実験」が有名です。近年、原始地球は、ミラーたちが想定した環境とはかなり違っていたといわれていますね。

中沢:それについては本書の第4章で詳しく説明しています。生命発生の素になった有機分子、例えばタンパク質の素のアミノ酸やDNAの素の核酸塩基などですが、それらがどうやって地球上に多量に生成されたか、を実験で示したのが「ミラーの放電実験」だったのですが、彼は当時の、1950年代初め頃の地球科学の知識で、原始大気が水素、メタン、アンモニア、水でできていたと想定していました。

しかし、20世紀末に急速に発展した地球惑星科学によって、原始大気は彼の想定した組成とはまったく違って、水や窒素や一酸化炭素であることが明らかになったのです。したがって、彼の実験および1980年代まで続いた類似の実験はすべて、その前提が覆ってしまいました。

–中沢先生はミラーの仮説に替わる「有機分子ビッグ・バン説」を唱えられていますね。

中沢:「有機分子ビッグ・バン説」は、ミラーの説に替わる説で、大気が水や窒素や一酸化炭素であっても、生命の素になる有機分子が生成できることを示したものです。この説が妥当であることは模擬実験で実証されています。ただし、「有機分子ビッグ・バン説」は、生命の素になる有機分子の生成メカニズムを示すもので、それがわかったからと言って、すなわち「生命起源の謎」が解けるものではありません。

有機分子の起源がすなわち生命起源だと考える方が多いのですが、そのように単純なものではありません。有機分子の起源がわかっても、それらが結合し組織化してバクテリア程度の機能を果たすまで進化する経緯のすべてがわからなければ、生命起源の謎は解けません。そのそれぞれの段階のメカニズムが充分に分かったわけではありません。本書では、有機分子が生成された後の進化の過程を、「有機分子の自然選択」の視点から論じており、それを読めば、「生命起源」をめぐる最新研究がどの段階まで進んでいるかがご理解いただけるはずです。

–生命の起源を探る研究は、化石を探す考古学的なアプローチとDNAの変異に着目する分子生物学的なアプローチがありますが、本書を読むと、いずれも行き詰まっていることがわかります。中沢先生の「分子進化の自然選択説」と「隕石衝突よる有機分子のビッグバン」という仮説は、この閉塞状況を打ち破るものです。読者にもわかるように、この仮説についてわかりやすく解説していただけますか?

中沢:いずれの説も、一言で説明できるような話ではないのですが・・・・・・。理工系の知識がない一般の読者でもわかるように工夫を凝らした本書を読んでいただくのが一番よいのですが、無理を承知で、試みてみましょう。「分子進化の自然選択説」は、水素や炭素や窒素などの元素から有機分子ができ、それらが生命体となる分子進化も、その後の生物進化も同じ原理に支配されているとする説です。いわば“分子進化のダーウィニズム”です。地球のさまざまな地質現象の中で、有機分子が自然選択されることによって、段々に組織化して、「生命誕生」に至ります。

有機分子が生成された直後の、最初の「分子の自然選択」は海底で進みました。海の中で、水溶性で粘土鉱物に吸着する有機分子だけが選択される過程です。アミノ酸や核酸塩基など生物を構成する基本的な生物有機分子はみな水溶性で粘土鉱物に親和的です。その理由が最初の「分子の自然選択」にあったのです。それ以降も多段階の自然選択がありましたが、それらの事象を全部説明するには本書と同じ字数が要りますので、そちらを御覧になってください。

「有機分子のビッグ・バン説」は、前にも述べましたが、「ミラーの実験」に替わって生命の素となる有機分子が、地球上に大量に生成したメカニズムを示したものです。ミラーの実験の前提が覆ったのは、原始大気の組成が水や窒素や一酸化炭素であったことです。

原始地球史をみると、43億年前には海ができて、40億年前から38億年前にかけて、隕石が頻繁に海洋に衝突する事件がありました。この事件を化学的に検討すると、有機分子が容易に、多量にできていた、と推定できるのです。この「隕石海洋衝突」の条件を模擬した衝撃実験で、実際にアミノ酸やアミノ酸の部品に相当する有機分子が多量にできることも証明されています。

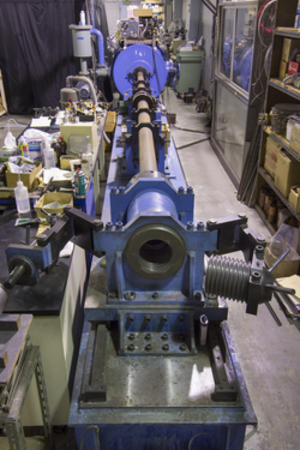

–研究室にあるこの大砲のような装置を用いたのですね。

中沢:「衝撃銃」(正式には一段式火薬銃)といいます。いわば銃身の長い大砲で隕石に相当する弾丸を火薬で飛ばし、試料の入っている標的に当てます。弾丸の衝突速度は秒速約1㎞で、予想される隕石の速度の10分の1以下です。実際の隕石衝突に比べて実験の衝撃エネルギーは何桁も少ないのですが、アミノ酸が生成されたのです。この実験は世界で初めての試みでした。

–話は変わりますが、生命は海で誕生したことが科学界でア・プリオリに信じられていますが、中沢先生は、こうした「科学界の常識」に異議を唱えていらっしゃいます。海洋起源説のどこに問題あるのでしょうか?

中沢:科学界と言うよりむしろ、世界一般の常識になっていると思います。生物の体を造るためにも、生物が生きるためにも、「水」が不可欠であることは確かです。したがって一般には「太古の海は生命の母」と信じられています。生命機能をすでに具備した生物は海の中で大きく進化しました。しかし、だからと言って、生物になる前の、分子の進化もすべて海の中であったとする根拠はどこにもありません。むしろ、大量の海水の中では成分が希釈されて、アミノ酸など有機分子が相互に結合するのに必要な濃度になれません。そのうえ、水の中では、アミノ酸が結合してタンパク質になる反応は劣勢で、逆にタンパク質やDNAなどが分解してアミノ酸や核酸塩基に戻る反応が優勢です。したがって、物理的にも化学的にも、分子進化のすべての過程が海の中で起こる可能性は乏しいのです。それが、異を唱える理由です。

–海でないとすると、生命はどこで誕生したのでしょうか。

中沢:生命が誕生するまでに有機分子がたどる過程は多段階でさまざまです。「生命はどこで誕生したのか?」との御質問が、生命機能を開始した最後の段階を指すとすれば、答えは「海底の地下の、熱水の通る厚い堆積層の中」だと言えます。それら“原始生命体”は、遅くとも34億年前には地下の厚い堆積層の中に「地下生物圏」を造って、次に海洋に出て適応放散する機会を待っていたでしょう。

でもそれまでに有機分子が自然選択されるいろいろの段階はそれぞれ異なった場所でした。最初の自然選択は、隕石海洋衝突で生成された多様な有機分子のうち、水溶性の生物有機分子だけが自然選択される過程で、それは海水中でした。その後有機分子は粘土鉱物に吸着して沈殿し、厚い堆積層の下部で高温・高圧の厳しい条件を、高分子になることによってサバイバルしました。その後もいろいろあって、「生命誕生」はその最後の最後の結果です。したがって有機分子が生物になるまでは海底の地下、厚い堆積層の中で進化しましたから、それらを含めると「地下深部で生命は誕生した」と言えると思います。「生命の地下発生説」です。

–地中奥深くで生命が誕生したとの仮説ですが、生命活動に必須な水が不足しないのでしょうか?

中沢:隕石海洋衝突によって有機分子が生成される過程から、それらが自然選択によって進化するすべての過程で水が関与し、水がなければ分子進化は生じません。しかし、その「水」はおだやかな水だけではなく、超高温の水蒸気であったり、超臨界水であったり、あるいは高温の熱水です。状態が変わっても、すべては「水」が多量にある環境でした。そして分子進化の最後に、生命が誕生し生物が進化する過程は海底下の堆積層中ですが、そこには鉱物粒の間隙を縫って微細な、水や熱水の流路がありますから、生命活動に必要な水に不足することはありません。

–確かに言われてみれば、「生命地下発生説」は説得力がありますね。にも関わらず、なぜ多くの科学者たちはこの説を思いつかなかったのでしょうか?

中沢:はっきりした理由はわかりませんが、想像するに、地球科学の進歩によって生命が発生した頃の原始地球の様子がわかってきたのが、20世紀の終わりころからでしたから、それらの情報が有機化学を中心とする、これまで生命の起源を研究していた人達にまだ十分に伝わっていないことが理由ではないかと思います。また逆に、これまで生命起源の研究が、有機化学を中心に進んできたために、地球惑星科学の中で正面から取り上げられてこなかった、という事情もあると思います。今後、地球惑星科学的な視点からの研究が進み、他の分野にその成果が広く知られて行くにしたがって、理解されるものと思っています。

–本書では、地球表面を覆うプレートがマントル対流によって移動するプレートテクニクスが生命誕生に決定的な役割を果たしたとの記述があります。生命誕生とプレートテクニクスが結びつくなんて驚きですね。なぜそんな着想を得たのでしょうか。

中沢:確かに、この着想にいたる過程は、オリジナルな良い演繹だったと自負しています。モンモリロナイトを研究するグループを組織して15年、そこそこの成果を挙げることができましたが、生命の起源については、注目すべき成果を挙げられませんでした。ミラーの実験、リボザイム、RNAワールド、タンパク質ワールド、古細菌、生物三界説、セントラル・ドグマ・・・・・・などなどなど、生命の起源をめぐる膨大な知識に溺れていて、研究の手掛かりがつかめなかったのです。

その理由は、これまで知られている膨大な事実を整理して、生命の起源にいたる“軸”と言うか、あるいは大局観とかパースペクティヴ(perspective)というべきものを、自分が持っていなかったからだったのです。この点に気がついたのは、粘土の研究グループの解散を控えて研究所を退官する1、2年前でした。大学の非常勤講師を引き受けて、生命の起源を講ずる準備をしている時でした。分子から高分子、高分子から組織体へと「有機分子は進化した」とするオパーリンの説を図に表現していて、その図に「どうして?」「なぜ分子は高分子に進化したのか?」という理由を示せないことにショックを受けたのです。生命の起源、すなわち分子進化を研究するつもりでいて、「なぜ分子は進化するのか、進化しなければならないのか?」の物理的必然性を理解していないことに気付かされたのです。

そして長いこと思索した結果が、本書第2章で説いた、分子も生物も、そして固体地球も、すべからく進化は熱力学第二法則に従った現象だ、と言う着眼でした。物理では当たり前のことです。火の玉だった地球が熱を放出し、エントロピーが減少することが、分子や生物が進化しなければならない理由だったのです。そうだとすると、原始地球が冷却する過程を化学的に見ることで、有機分子の生成から生命誕生まで、自然に理解できるはずです。隕石爆撃やプレートテクトニクスなど、地球進化の諸現象によって有機分子が自然選択された結果が生命誕生だったのです。

このあたりは、『生命誕生』に詳しく書いてあるので、ぜひご覧ください。物理や熱力学と言うと文系を自負する人達には敬遠されそうですが、この本は専門知識がなくともわかるように平易に書いてあります。

–「生命地下発生説」を科学的に証明するためには、中沢先生たちはどのような取り組みをしているのでしょうか?

中沢:有機分子の生成やその後の自然選択を、原始地球の諸条件を実験室で再現することによって、証明することを試みています。40億年から38億年前にかけて生じた“隕石海洋爆撃”を模擬した実験による有機分子の生成は、ネイチャー・ジェオサイエンス誌に掲載されて、世界的にも評判になりました。地下3キロメートルあるいはもっと深いところの高圧力・高温下で、アミノ酸が容易に縮重合する実験結果も高い評価を受けています。

–本書では、分子生物学でもっとも有力である生命起源の仮説である、RNAワールド仮説を批判的に紹介しています。最初に核酸(RNA)ありきという発想にはどのような問題があるのでしょうか?

中沢:問題や矛盾はいろいろありますが、第一は、RNAはリボ核酸という不安定な高分子で、裸で水の中にあれば容易に加水分解してしまうことです。核酸塩基やリン酸が溶解していても同じです。自然に生成することもありません。そんな高分子が「最初にありき」と仮定するのは、強引に過ぎます。また、RNAワールド仮説では、「最初にありき」で、なぜRNAができなければならなかったのか、の物理的必然性が説明できませんし、さらに仮に生成したとして、その後どんな必然性とプロセスで生命体になったのか、も説明できません。RNAワールド仮説に批判的である理由です。また、RNAに限らず、「何かがありき」では、生命誕生にいたる進化の過程はまったく説明できないのです。

–生命誕生には地球46億年の歴史が深く関わっているとすると、異なるヒストリーを持つ火星では生命誕生は難しいように思えます。現在NASAが火星で生命の痕跡を探す研究を進めていますが、彼らは生命の痕跡をみつけることができるでしょうか?

中沢:この点も本書の中で論じています。火星に水がある、あるいはあったらしいことが火星探査機の活躍でわかってきて、火星に生物が居る、あるいは居たかもしれない、と期待されています。水の次にアミノ酸など有機分子が見つかると、おそらく、その期待はさらに高まるでしょう。アミノ酸やアミンなど比較的丈夫な有機分子が見つかる“可能性は”あるかも知れないと私も思います。しかし、一般の御期待に水を差すようで恐縮ですが、水やアミノ酸やアミンが見つかっても、それらは「生命の痕跡」ではないでしょう。なぜなら、私たちが衝撃実験で実証したように、隕石衝突によって水、窒素またはアンモニアの存在する条件では、アミノ酸やアミンが容易に生成するからです。隕石が海水の代わりに、氷に衝突しても同じ現象が起こります。火星や木星やその他の地球外天体にもそんな条件は充分あり得ると推定されます。

でも仮に、アミノ酸やその他の有機分子があったとしても、火星と地球の物理、化学的条件および46億年の歴史は大きく異なりますので、それらがさまざまな自然選択を経由して、生命誕生にたどり着く可能性は限りなくゼロに近いでしょう。ですから、威信をかけたNASAの努力にもかかわらず、生命の痕跡は見つからないと、私は推定しています。

–生命が誕生するには、物理学・化学的な必然性があり、きわめて特殊な条件が重なった地球だからこそ実現したということですね。そのように考えると、私たちの存在自体がきわめて貴重なものに思われてきます。本書を読んで、私は人生観が変わるぐらいのインパクトを受けました。中沢先生はこうした生命起源の研究を通じて、何か物事の見方が変わったことはありますか?

中沢:読んでいただいて人生観が変わったとお聞きすると、著者冥利に尽きます。自分自身では一著を世に問うて人生観が変わったわけではありませんが、最近聞く機会が増えた「白骨経」をはじめ、仏教用語や概念が意外と、生命の物理的な理解と整合的だと納得することはあります。本書で余計な言を加えた「徒野の煙」とか「不殺生戒」もそうですし、「輪廻転生」や「六道四生」なども、エントロピーや生物進化と一脈通じそうです。

–繰り返しの質問になりますが、生命はなぜ誕生したのか?生命はなぜ進化したのか?これは哲学的ともいえる根源的な問いかけです。本書では、この奥深い疑問に、きわめてシンプルかつ極めて科学的に明快に説明されています。詳しくは本書を読んでいただくとして、読者のために概略をもう一度説明していただけないでしょうか?

中沢:私の表現力では、概略にするとわからなくなりそうで、なかなか難しい御注文です。物理の大原則の中に、熱力学第二法則というのがあります。熱の出入りのないところではすべてのものが最大限バラバラな状態になっていて、熱が出てしまうとその分、いろんなものが秩序化する、と言う原理です。これを地球に適用すると、地球はその創生以来、宇宙に熱を放出し続けていますから、大原則に従って地球も秩序化します。

熔けて均一だった最初の状態から、重い鉄が地球の核に、より軽い鉱物がマントルに、さらに軽い水素や炭素は水や大気となって、地球は層状構造に秩序化しました。プレートテクトニクスやプリュームテクトニクスで大陸や海洋もマントル内部も、今後はさらに3次元に複雑な構造に秩序化するでしょう。同じ原理で、炭素や水素など軽い元素が秩序化して有機分子となり、それら組織化して生命体ができたのです。

生命体は何もしなければ、バラバラに分解してしまいますが、代謝機構をそなえることで、身体を維持して“生きる”ことができているのです。生物進化も、より多量の有機分子が秩序化する過程であって、新しい種の出現は生物界全体の階層化、すなわち秩序化なのです。生命誕生も生物進化も、物理の大原則のせいだとわかります。

こんな表現で理解して頂けたでしょうか?概略ではなかなか表現できませんので、是非本書を御覧になってください。本書は「話せばわかる」をモットーに記述してあります。

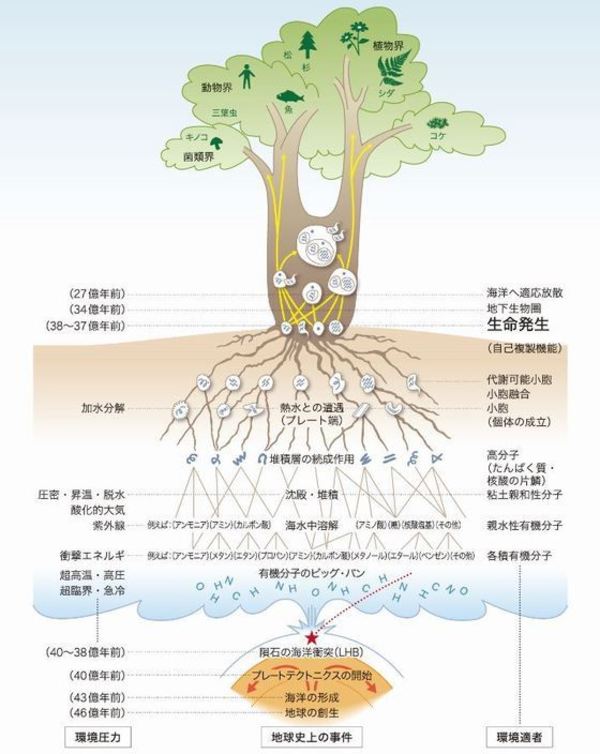

–本書の巻頭には、「地球軽元素進化系統樹」というポスターがついています。これ1枚で本書の内容が瞬時でわかる優れた概念図ですね。これについてポイントを説明していただけないでしょうか?

中沢:コスト上昇で嫌われるところを、カラーの図版をつけて頂いて、著者としては感謝です。広く知られている生物進化系統樹は、仮想の“究極の祖先”から始まる生物だけの、根のない系統樹です。しかも、バクテリアの世界にあった“細胞内共生”や“連続共生”による進化の経路は表現できていません。本書の「地球軽元素進化系統樹は、生命誕生にいたる「分子進化」と、その後の「生物進化」を一つの系統樹で表現しています。分子進化の機構は結合・融合ですから、細い根が融合して生命誕生にいたる系統樹の根の部分に相当します。生物進化は反対に、幹から枝葉に分かれて多様化します。そして、分子進化は固体地球の諸事件によって自然選択された結果ですから本図では、分子が自然選択された「地球史上の事件」、それによる「環境圧力」および「自然選択された有機分子」が書き込まれています。見慣れた生物進化系統樹とは異なりますが、分子からヒトまで、進化の概要を読み取って頂けるものと思います。

–生命起源の研究は今後どのように進んでいくと考えていますか?

中沢:これまで生命の起源は、生物有機分子やその高分子が、どんなメカニズムで非生物的に合成することができるか、が有機化学を中心に研究されてきました。「太古の海は生命の母」の一般的常識がありましたので、ほとんどは水溶液反応でした。しかし、生命の発生と進化は地球が熱を放出することで生ずるさまざまな地球の変化の、有機分子版、すなわち軽元素の進化史であることが明らかになりました。ですから、ダイナミックに流動する地球全体を反応場として、地球史に沿った多段階の化学反応や自己組織化、あるいは自然選択のメカニズムを詳しく解明することで進んで行くでしょう。

地球惑星科学の役割がますます重要になるでしょうね。有機合成化学はもちろん、自己組織化の超分子化学、ナノテクノロジーや有機・無機複合体の物質科学、そして生命前駆体の段階では人工細胞を研究する医学・分子生物学など、諸分野の成果を総合して進歩するものと予想します。生命起源はほんとうの総合科学の研究対象です。

–最後に読者に一言

中沢:序文にも書いたことですが、本書は、生命の発生と進化の「壮大なドラマ」を、物理的必然性と全地球、46億年の時空を見渡す21世紀の新しい自然観を踏まえて解き明かした作品です。

生命誕生のシナリオは、普通で当たり前の自然現象の積み重ねであって、それ自体には夢もロマンもありません。論述の根拠は筆者らの研究結果も含めてすべて、権威ある学術誌や学術書に発表された科学論文です。読者の聞き知った“常識”の生命起源論とは大きく異なっていて「異説」と映るかも知れません。しかし、RNAが“あれば”とか火星から来た“かも知れない”という大胆な仮定に基づくものではなく、日常当たり前の物理的必然性と地球史的合理性に基づいて論じますので、読み進めれば読者はむしろ納得されるでしょう。もちろんすべてがわかった訳ではありませんので、未解明な部分はそのままです。科学は常に前説を覆したり修正して進歩するものですから、本書もまた補強されたり書き替えられたりするはずです。科学ロマンに挑戦する新たな人たちに伝わることを期待しながら、筆者が今信ずるところを書きました。興味をもっていただければ幸いです。