『生命のからくり』は、「最初の生命」が誕生してから現在にいたるまでの「進化の謎」を解く良質のサイエンスミステリーである。

著者の中屋敷 均さんは、神戸大学で植物・菌類ウイルスを研究している分子生物学者。中屋敷さんによると、生命は、根源的な「葛藤」を持っている、という。それは、生命には相矛盾する二つの性質、「自分と同じ物を作る」ことと「自分と違う物を作る」ことが必須であることに起因している。

この二つの性質は、表面的には正反対のベクトルを持っており、生命の歴史は、言うならば、この自己肯定と自己否定の「葛藤」の中で育まれてきた。生命は、この「葛藤」をどのようにして克服してきたのか?注目作『生命のからくり』の読みどころがコンパクトにまとまった、著者インタビュー。

―表紙カバーにある蛇が絡まったミステリアスなイラストが印象的ですが、このイラストにはどのような意図が込められているのでしょうか?

中屋敷 これはギリシャ神話に出てくるヘルメスが持つ「ケリューケイオン」という杖をモチーフにしたもので、知人のイラストレーターの方に描いてもらったものです。迫力があって、私は一目で気に入りました。蛇は、古代から生命力を象徴するものと考えられていて、二匹の蛇がラセンの形で巻き付いているモチーフは、ケリューケイオンだけでなく、古代エジプト、古代インド、マヤなど、いろんな文明に見られます。日本のしめ縄も、元々二匹の蛇を原型にしているという説もあるようです。ケリューケイオンの杖では、二匹の蛇が一体となっていて、その姿が、天と地、明と暗、男性と女性など、この世にある対立物を統合する超越的な力の象徴となっているとも言われているそうです。それがDNAみたいに見えるというのは、何か面白くないですか?

―ええ、確かに面白い気もしますが、そのことと今回刊行された「生命のからくり」の内容とは、何か関係しているのでしょうか?

中屋敷 そうですね。イメージとしてはかなり関係しています。そう言うと、なんかエセ科学系の本みたいですが(笑)、これまで明らかにされた現代の生命科学の知見をまとめて考えて行くと、私の中ではそういうイメージに近づいたというような感じです。

生命とはなにか

―少し抽象的な印象を受けますが、本書のテーマでもある「生命とは何か」というのは、現代の分子生物学等の進展によって、もっと具体的なものとしてどんどん明らかになっているのではないのでしょうか?

中屋敷 確かにそういう側面はあります。でも、むしろ逆に、最近のゲノム科学の進展によって、生命と非生命の境界が曖昧になってきているというのが、現状というのも事実だと思います。少し前までは細胞構造を持つものが生物だ、というようなことが言われていて、これだとバクテリアは生物、ウイルスは非生物ということで理解が簡単でした。ところが、いろんな生物の全ゲノム配列が決定されて行くと、そんな単純な話でいいの?という疑問が大きくなっています。

例えば、ある種の昆虫の細胞内共生細菌では全ゲノム配列中に遺伝子がたった170個くらいしかない。これは藻類の葉緑体が持っている遺伝子の数より少ないのです。「生物」とは考えられていない細胞内のオルガネラよりゲノムが小さい「生きてる」バクテリアが見つかったということになります。じゃあ、葉緑体は生きてないの?という話になりますよね。

一方、昨年(2013年)のサイエンス誌には、パンドラウイルスという驚くべきウイルスが報告されましたが、こちらは遺伝子を約2,500個も持っている。これは先ほどの共生細菌が持つ遺伝子数の10倍以上です。自然界で独立して生きている一部のバクテリアよりもゲノムが大きい。「生物」より明らかに複雑な生体機構を持った「非生物」の発見ということになります。

こういったウイルス、オルガネラ、バクテリアといった存在のどこで、生物と非生物を分けるべきなのか、いろんなゲノム配列が解読されていくにつれ、その境界がとても曖昧になってきています。また、それに加えて、生物進化の過程で、ミトコンドリアや葉緑体が細胞内で共生を始めたように、二つ、あるいはそれ以上の生物が「合体」するような現象がかなり広範囲でみられることも分かってきて、これまでの想定より生物と非生物の中間にあたるような存在が多く認識されるようになっています。これらのどこに、生命と非生命を区別する明確な線があるのか、誰も確固たる答えを持てないでいるのが現状ではないでしょうか。

―では、「生命のからくり」では、そのどこに境界があると考えているのでしょうか?

中屋敷 いきなり、核心ですね。本書では「生命」というものを、ある特定の形質や器官を備えた存在とか、ゲノムの大きさとかによって定義しようとはしていません。例えば、「生命」は細胞膜を持つとか、リボゾームを持つとか、もっと言えばDNAを持たないといけないとか。

生物と非生物をわける境界線

―えっ? DNAを持たなくても「生命」ですか?

中屋敷 本書の結論として言うのなら「DNAのようなもの」は「生命」に必須だと思っています。ただ、そういう表面的な“形”から、生命を定義するのではなく、その”在り方の様式”のようなものを可能にしている原理、根源的な性質に則って「生命」を考えようではないか、というのが、本書で提案していることです。

例えば、その原理にさえ則っていれば、別にDNAじゃなくても、RNAでも、あるいはもっと違ったものを持っていても良いのではないか。例えば冬になると流行するインフルエンザウイルスなんかRNAしか持ちませんが、それがその「生命の原理」に従って動いていれば、生命と考えても良いのではないかというようなことです。

―もう少し具体的に分かり易く説明して頂けないですか?

中屋敷 生命という現象の根源的な性質とは何だろうということを考えて行くと、保有する「情報」が発展・展開していく、という所に行きつくのではないかと本書では捉えています。それが、単純な化合物が化学進化して我々人類にまで続いている「生命」に共通する原理だと思うのです。常識に則して説明すれば、我々のDNA上にある遺伝子の暗号、すなわち遺伝情報が、生命が生まれて40億年と言われていますが、その長い時間の中で発展・展開してきた結果、今の我々があるということです。

―そう聞くと、ごく常識的なことですね。

中屋敷 そうです。一応、生命科学の本です(笑)。本書では、「遺伝情報」というものを、単なるATGCというような遺伝子記号とは考えていないのですが、それはここでは置くとしても、その前提に立って考えると、生命と非生命の境界は、その情報の発展・展開を可能にした物質的基盤、すなわちその「からくり」が誕生した時だと言うことになります。現在の科学では、生命は無機物のような単純な化合物から進化して誕生したと考えられていますが、私はその間で何か「相転移」のようなことがあったのではないかと思っています。ただの物質から決別して、生命の「鼓動」のようなものが始まった瞬間です。

―その「鼓動」とは何なのですか?

中屋敷 それは是非、本書を読んでみて下さい(笑)。

生命のからくりとは

中屋敷 エッセンスをお話すれば、繰り返しになりますが、本書では「生命」というものを情報が発展・展開する現象と捉えています。情報の発展・展開のために、何が必要かと考えると、それまでに存在する情報をきちんと蓄積できること、すなわち「情報の保存」という機能とその情報に新しいものを加えたり修正するような「情報の変革」という機能の二つが絶対的に必要です。この両方がないと、何か有用な情報が得られても、それを保持できず、時の流れとともに情報が散逸してしまうか、あるいはそこから一歩も動けず停滞してしまう、というようなことになってしまいます。生命には、この情報の保持と変革、という二つの性質が備わっています。この両方の機能を併せ持った「からくり」が出来た時が、その「鼓動」が始まった時なのです。

この最初の「からくり」を、本書では「小さな二つのオートマタ」と呼んでいます。「オートマタ」というのは、ギリシャ語に語源を持つ「自動機械」を意味する英語で、西洋のからくり人形のようなものを指す言葉です。ただの化合物が、そういった「オートマタ」へと「相転移」を起こしたような「幸運」が40億年くらい前にあったのだと思います。想像に過ぎませんが、そういった過程についての考察も本書では述べています。

―「小さな二つの」とありますが、最初から二つあったのですか?

中屋敷 そうですね。私はそう思っています。相補い合う二つの分子がないと、「情報の保持と変革」という二つの機能をうまく両立させる物理的な仕組みの成立は難しかったのではないかと思っています。本書のモチーフともなっている考え方です。

―現在の地球上にいるバクテリアや植物、私たちヒトのような哺乳類・・・・・・地球に棲息している生物にもすべて同じ「からくり」が働いていると考えてよろしいでしょうか。

中屋敷 そうです。現在の生物が使っている「からくり」の中心はDNAですが、その最初に誕生した「小さな二つのオートマタ」の原理、そうですね、ここでは「生命の鼓動」と言いましょうか、それを失わずに、今も守り続けています。生物がDNAを正確に複製して、自分と同じ情報を持つ子孫を作る一方、サルから進化して人間が生まれて来るような変化も起こす。このようなことは、すべてその「からくり」の優れた特性から生じてくるものです。

―興味深い考え方ですが、生命は、自己の情報を正確に保存しなければならない一方で、変わらなければならない。この相矛盾する要請を、「生命のからくり」はどのようにして解決しているのでしょうか?

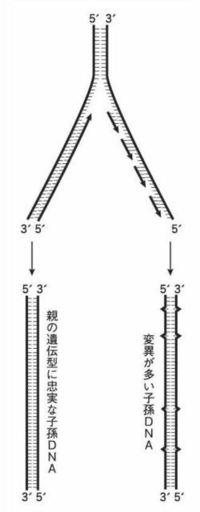

中屋敷 仰る通り、保存というのは変わらないことですし、変革というのは変わることな訳です。このまったく正反対の性質を両方併せ持つというのは、「生命」にとって「究極の矛盾」だったと思います。これをどう両立させているのか、という問題は、本書でも中心的な話題の一つにしています。本書で紹介した機構の一つにネオモーガン研究所の古澤満先生が提唱している「不均衡進化論」があります。詳細については、古澤先生の著書や本書を読んで頂ければと思いますが、かいつまんで言えば、DNAが複製する際に、一本の鎖からは非常に保存的な子孫が、もう一本の鎖からは、変異の多い子孫が生まれてくるという説です。あくまでイメージの話ですので、ちょっと飛躍はありますが、冒頭に紹介があった「ケリューケイオンの杖」で言えば、一匹の蛇からは「保存」を担う子孫が、そしてもう一匹の蛇からは「変革」を担う子孫が生まれてきます。その二匹の蛇が絡み合って、調和的に統合されることで、生命にとっての「究極の矛盾」が解決されている、という感じでしょうか。もちろん「不均衡進化論」だけが、生物の用いている戦略ではないので、本書ではもう少しいろんな機構を併せて紹介しています。

―なるほど。それであのイラストが使われているのですね。何かこれまでのお話を聞いていると、その生命の持つ矛盾する性質というのは、人間社会にある「保守」と「革新」みたいな構図と良く似ているような気もします。本書でも、第六章でそれまでの分子生物学的な話から、一気に文明論に話が及びますね。

新たなる「からくり」を生み出した人類

中屋敷 かつてカール・エドワード・セーガンという人が 『エデンの恐竜』という本の中で述べているのですが、人間が持つ情報というのは、大きくDNA上にある遺伝情報と脳を介して認識される「脳情報」に大別されるとしました。本書では、「生命」というものを情報が発展・展開する現象と捉えていると言いましたが、それは「遺伝情報」の発展様式と言えると思います。ただ、実は「脳情報」の方にも情報の保持と変革を繰り返し発展するという同じ様式というか、性質があるのではないかと思っています。その部分を六章に書きました。これは、有名なリチャード・ドーキンスが提唱した、ミームという概念とも共通している部分があると思います。

―なんとなく、面白そうですが、もう少し具体的に説明して頂けないですか?

中屋敷 純粋に理屈の上で考えて頂ければ良いのですが、物事が発展していく上で大切なことというのは、やはりそれまでに得られた知見から学ぶことですよね。科学の理論でも車の作り方でも何でも良いのですが、これまで多くの人が色んなことをやって失敗したり成功したりして得られた知識がきちんと蓄積されていて、その基礎の上から新しいことを始める。これは何をするにしても大切なことだと思います。有用情報の蓄積、というのは生命の発展に限らず、科学や芸術やその他人間社会のもろもろもの事象の発展に必須です。

しかし、過去の真似をしているだけでは、進歩がないのもまた事実です。過去の蓄積を元に新しいチャレンジをしていく。つまり進歩のためには、その蓄積された情報の変革をしていく必要がある訳です。「情報の保存と変革」です。

これらは非常に常識的な話なのですが、これが何かの事象が発展・展開していく上で、必須の理(ことわり)のようになっているのではないか、すなわち発展・展開していく「生命という現象」にも、そして脳情報を発展させている科学や人間社会にも共通して存在しているのではないか、ということです。人間社会の発展の方は、なんとなく想像がつくと思いますが、生命においても、そのようなことを「自動的に」出来る物質的な「からくり」があるのだと思います。それが出来た時が生命誕生の瞬間なのだ、というのが、繰り返しになりますが、本書のロジックになっています。

-スケールの大きな話ですね。コロンブスの卵、みたいですが、そう言われてみれば、確かにそういう気もします。少し話が変わりますが、本書はいわゆるオーソドックスな科学書にはない記述スタイルです。なぜこのようなスタイルを採用されたのですか?

中屋敷 う~ん、特に明確な理由はないですが、趣味の問題でしょうか(笑)。私の趣味として、単に論理的に話を展開していくというだけでなく、それに付随するイメージのようなものを読者の方に伝えたいという思いが強かったということになるのでしょうか。現代新書のような一般向けの本を書くのが初めてで、書き方が分からなかったというのも、実際の所ですが(笑)。結果的に、生物学の専門家だけでなく、より多くの人にとっつき易い本になったのは、怪我の功名です。

あと、これも関連しているのか、無関係なのか分かりませんが、最先端の物理学の素粒子論が、「色即是空」の世界観と符合するというような話がありますよね。昔から人間は、この世界とは何だろう、生命とは何だろう、この世を支配している法則とは何だ、みたいなことを物凄い時間をかけて一生懸命考えてきた訳です。現代の我々は、遥かに進んだ科学を学んでいるので、そういった迷信みたいな考え方より、世界をより正確に把握している、そういう風に思いがちです。でも、本当にそうなのかな?というような思いが私にはどこかにあります。もちろん分子レベルの細かな知識は、古い時代とは比較にならないくらい豊富になっていますが、そういった細かな知識を通して明らかになる全体像みたいなものは、古人が構築した世界観の中にも「有用情報の蓄積」があるのだと思っています。本書の中にも中国の陰陽太極図が出てきますが、そういった東洋的な二元論の影響は大きく受けていると思っています。

―もっと早くお尋ねすべきだったかも知れませんが、中屋敷先生のご専門と本書執筆にいたる経緯を教えてください。

中屋敷 私の研究生活は、学生の時に扱った植物ウイルスから始まっています。植物病理学という学問領域です。現在は、いもち病菌という真菌を材料にトランスポゾンの研究を中心課題としています。トランスポゾンも結構、ウイルスに近いので、大きなくくりで言えば、ウイルスの専門家と思って頂いて良いかも知れません。

本書の執筆動機の一つは、やはり学生の頃から抱いていた「どうしてウイルスが非生物として扱われるのだ!」という義憤(笑)でしょうか。ウイルスの専門家は、まぁ、人にもよるのでしょうが、ウイルスを「生き物」だと思っている人が多いように思っています。それはウイルスを身近で感じている人間の「体感」のようなものです。

ウイルスが持たない細胞膜に包まれた細胞構造は、確かに「生物」にとっては重要な特徴ですが、本書ではそれを「環境」の一種に過ぎないと捉えているのが特徴だと言って良いと思います。どんな「生命」現象も、それを支える物質的な基盤である「生命のからくり」を内在していますが、その動作というのは、基本的に「環境」に依存しています。たぶん例外はありません。「生命」というのは、自律的に動くものだというようなイメージがありますが、それは幻想で、実はどんな「生命」現象もその動作を可能とする「環境」がなければ、成立しません。こういった考え方が受け入れられるかどうか分かりませんが、細胞構造は、「生命のからくり」が進化・発展する過程で、自ら用意することが出来るようになった「環境」の一種であると、本書では割り切って考えています。そのことで単純な化合物から人類まで続く「生命」の歴史を一つのロジックで説明することが出来るようになったのではないかと思っています。

1964(昭和39年)年、福岡県生まれ。1987年京都大学農学部農林生物学科卒業。博士(農学)。現在、神戸大学大学院農学研究科教授(細胞機能構造学)。専門分野は、植物や糸状菌を材料にした染色体外因子(ウイルスやトランスポゾン)の研究。趣味は、将棋、山歩き、テニス等。