突拍子もない質問や、空想的な疑問に元NASAの研究員が全力で答える。全米NO.1マンガ科学サイトの書籍版『ホワット・イフ?(WHAT IF?)』。先日HONZサイトに訳者解説&内容の一部を掲載したところ、圧倒的な反響を呼び発売前に重版が決定した。

そして、大好評につき第二弾! 以下の3編を特別公開します。

・一生懸命お茶をかき混ぜれば、沸騰させることが出来るのか?

・ステーキを空から落として焼くには、どれぐらいの高さが必要か?

・よその星の天文学者が地球を見たら、何が見えるのか?

質問. 先日、カップに入った熱いお茶をぼんやりとかき混ぜていたのですが、そのときふと、「あれ、じつは僕は、このカップのなかに運動エネルギーを加えてるんじゃないのかな?」と思ったのです。

普通かき混ぜるのはお茶を冷ますためですが、もっと 速くかき混ぜたらどうでしょう? かき混ぜることでカップのお茶を沸騰させることはできますか?

──ウィル・エヴァンズ

答.ノー。

基本的な考え方は間違っていない。温度は運動エネルギーに過ぎない。お茶をかき混ぜるとき、あなたはお茶に運動エネルギーを加えており、そのエネルギーはどこかに行く。お茶は、空中に浮かぶとか、光を放射するとか、派手なことは何もしないので、そのエネルギーは熱へと変化しているに違いない。

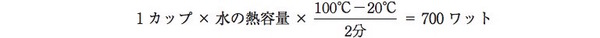

その熱が感じられないのは、あなたが加えている熱の量が少ないからだ。水の温度を上げるには大量の熱が必要なのだ。日常目にする物質のなかで、水は体積あたりの熱容量が最も大きい。室温にある水を2分間で沸騰寸前まで加熱したいなら、次の式からわかるように、かなりのパワーが必要だ。

このように、2分でカップ1杯の水をお湯にしたいなら、700ワットの動力源が必要になる。 一般的な電子レンジの出力は700から1100ワット (日本の家庭用電子レンジの場合は200~1000ワット)なので、お茶を入れるためにカップ1杯の水を加熱するには約2分かかる。物事の帳尻がきっちり合うのは気分がいいね!

カップ1杯の水を電子レンジで2分間加熱すると、ものすごい量のエネルギーが水に与えられる。ナイアガラの滝の一番上から落ちるとき、水は運動エネルギーを獲得し、その運動エネルギーは滝の落下点では熱に変わる。しかし、それだけの距離を落ちたあとも、水の温度は1度の数分の1も上がらない。カップ1杯の水を沸騰させるには、大気圏の一番上よりも高いところから落とさねばならない。

人間がかき混ぜて、電子レンジと張り合うなんて可能なのだろうか?

業務用ミキサーのいろいろな技術レポートにある数字を元に推定すると、カップ1杯のお茶を必死にかき混ぜることで、1000万分の1ワットの効率で熱を加えることができるようだ。なかったことにしてもまったく問題ないほどの、微々たる熱だ。

じつのところ、かき混ぜることの物理的効果は、ちょっと複雑だ。大部分の熱はカップの上で対流する空気によって奪われてしまうので、お茶は上から下に向かって冷えていく。かき混ぜることで底のほうから熱いお湯 が新たに上に運ばれるので、かき混ぜはこのプロセスを促進する。しかし、 これ以外のことも起こっている──かき混ぜることで空気が乱れ、カップの側面が温められるのだ。データなしには、本当のところ何が起こっているのか、はっきりしたことはわからない。

幸い、私たちにはインターネットがある。Q&Aサイト、〈スタック・ エクスチェンジ〉のユーザー、drhodesは、お茶を冷ますときかき混ぜるのと、かき混ぜないのと、カップに何度もスプーンを浸すのと、カップを持ち上げるのとで、冷却率にどんな違いが出るかを比較測定した。ありがたいことに、drhodesは結果を高解像度のグラフと生データの両方で公開してくれた。これは、専門誌の論文が束になってもかなわない情報量だ。

そこから私が達した結論はこうだ。かき混ぜようが、スプーンを浸そうが、何もせずに放っておこうが、たいした違いはない。お茶はほぼ同じペ ースで冷めていく(ただし、スプーンを浸したり出したりする方法では、 少しだけほかの方法よりも速くお茶が冷めたが)。

こうして私たちは元々の質問に戻ってきた。「一生懸命かき混ぜれば、 お茶を沸騰させられますか?」という質問だ。

答はやはり「ノー」だ。

最初の難点はパワーだ。問題のパワー、700ワットは約1馬力なので、 2分間でお茶を沸騰させたいなら、お茶を一生懸命かき混ぜられる馬が少なくとも1頭必要だ。

もっと時間をかけてお茶を加熱するなら、必要なパワーはもっと小さくて済むが、あまりパワーを減らすと、冷めるペースが加熱するペースと同じくらいになってしまう。

スプーンを猛烈な勢いで動かして、毎秒数万回かき混ぜることができたとしても、今度は流体力学の効果が障害になってくる。これほどの猛スピードでは、お茶はキャビテーションを起こす。すなわち、スプーンの経路に沿って真空が形成され、かき混ぜの効率が低下してしまう。

そして、お茶がキャビテーションを起こすほど激しくかき混ぜたとすると、お茶の表面積が急激に増加し、数秒で室温まで冷めてしまうだろう。

どんなに激しくかき混ぜても、お茶の温度が上がることはなさそうだ。

質問. ステーキを高いところから落として、地上に到達したときにちょうど食べごろに焼けているようにするには、どれぐらいの高さから落としたらいいですか?

──アレックス・レイヒ

答. 君がステーキはいつもピッツバーグ・ レアで、つまり、外は焦げているが中は生焼けで食べるのが好きだといいんだが。あと、落ちたステーキを拾ったら、解凍しないといけないけどね。

宇宙から戻ってくる物体は猛烈に熱くなる。物体が大気圏に突入するとき、あまりに高速になっているので、空気はその物体をよけるだけの時間がない。このため、落ちてくる物体の前でどんどん空気が圧縮されていく。 そして、圧縮された空気は熱くなる。大雑把に言うと、だいたいマッハ2を超える速度になると、空気の圧縮による加熱を感じるようになる(コンコルドの翼の前縁に断熱材が使われているのもこのためだ)。

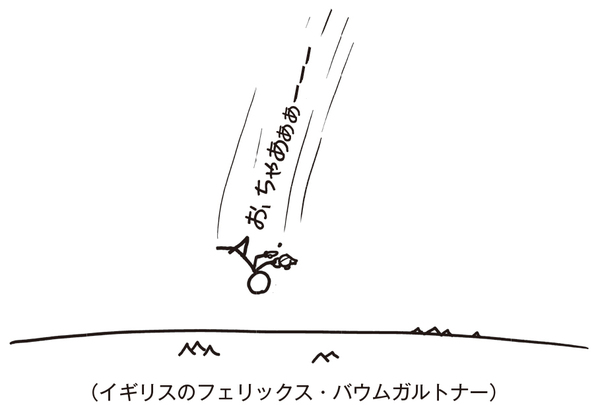

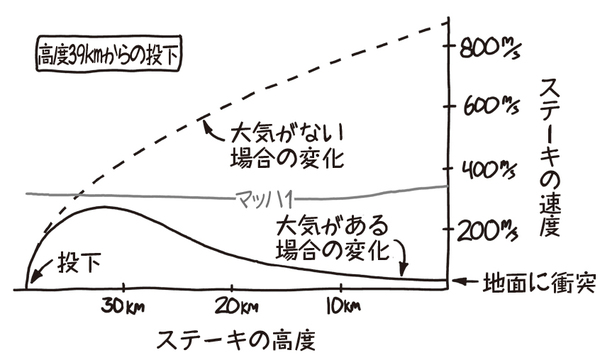

スカイダイバーのフェリックス・バウムガルトナーは、39キロメートル の高さからダイビングしたとき、高度30キロ付近でマッハ1に達した。これだけの速度があれば、空気の温度を2、3度上げるに十分だが、高度30 キロぐらいまではずっと、気温は氷点よりはるかに低いので、温度が2、 3度上がっても大した違いはない(彼が飛び降りてまもなく、気温が約マイナス40度になったときがあったはずだ。このマイナス40度は、華氏なのか摂氏なのかを別に言わなくてもいい、不思議な温度。どちらの目盛でもマイナス40度なのだ)。

私が知る限りでは、このステーキを落として焼くことにまつわる質問が最初に登場したのは、英語圏を対象とした画像掲示板、4chanに立てられた、ある長大なスレッドのなかだった。残念ながら、そこでの議論は十分な知識に基づかない長々とした物理論争に陥ったうえに、同性愛者への差別的コメントも混じりはじめ、瞬く間に崩壊してしまった。明確な結論は一切出なかった。

それよりは少しましな答を提供するため私は、いろいろな高さからステーキを落とすとどうなるか、一連のシミュレーションをやってみることにした。

8オンス(約227グラム) のステーキは、 大きさも形もちょうどホッケーで打ちあうパックと同じぐらいだ。そこで、ステーキの抵抗係数の値は、『ホッケーの物理』 (未訳) という本の74ページにある数字を使うことに した(この本の著者、アラン・アッシェは実際に測定機器を使い、自らこ れらの係数を算出した)。ステーキはホッケーのパックとは違うが、正確な抵抗係数を使っても結果は大して変わらないことがわかった。

この手の質問に答える際、極端な物理的状況にある妙な物体についての解析が必要になることが多い。こういう解析に近い研究を探すとなると往々にして、冷戦時代の米軍の研究を参照するほかなくなる(当時米国政府は、大金をかき集めては、ほんの少しでも武器研究に関係がありそうな ことなら何にでも投じていたようだ)。落下するステーキが空気によってどのように熱せられるかを知るため私は、ICBM(大陸間弾道ミサイル)が大気圏に再突入する際のノーズコーン(ミサイルなどの先端に取り付けて空気抵抗 を減らす構造部)の温度上昇に関する論文を調べた。『戦術的ミサイル先端 部の空力加熱の予測』と『再突入する機体の温度変化についての計算』という2つの論文がとりわけ役に立った。

最後にもうひとつ必要だったのが、熱はどれぐらいの速さでステーキ全体に伝わるかを正確に知ることだった。まずは食品加工業界で、肉のなかを熱がどのように伝わるかを肉の種類ごとにシミュレートした論文がないか探す。そのうちに気づいた。さまざまな肉質のステーキを効率よく加熱するに必要な時間と温度の組み合わせを知るもっと簡単な方法があるじゃないか。料理本を見ればいい。

ジェフ・ポッターの『Cooking for Geeks─ 料理の科学と実践レシピ』は、肉料理の科学を楽しく手ほどきしてくれる素晴らしい本で、どの範囲の温度がどんな影響をステーキに及ぼすか、そしてそれはなぜかを説明している。クックス・イラストレーテッド・マガジン社の『おいしい料理の科学』 (未訳)もとても役に立った。

これらの情報をすべてあわせると、急速に加速しながら落ちるステーキ が高度30から50キロメートルに達すると、空気の密度が高くなって落ちるステーキを押し返し、加速を抑え減速させはじめることがわかった。

空気の密度があがるにつれ、ステーキの落下速度はどんどん遅くなる。 大気の下層部に達したときにどれだけの速さだったかにかかわらず、ステ ーキは急激に減速して終端速度になる。どの高さから落下しはじめたかに は関係なく、高度25キロメートルの高さから地面に落ちるまで6、7分かかる。

この25キロの大部分で、気温は氷点下だ。したがってステーキには6、7分にわたり、氷点下の冷たさのハリケーンなみの強風が容赦なく吹きつける。たとえそれまでの落下で加熱されていたとしても、地面に落下したときには、ステーキは解凍してやらなければならないだろう。

ついに地面に落下するとき、ステーキは秒速約30メートルの終端速度で 運動しているだろう。これが何を意味するか理解するために、メジャーリーグのピッチャーがステーキを地面に投げつけるところを想像しよう。少しでも凍っていたら、ステーキはあっけなく割れて粉々になってしまうだろう。しかし、水、ぬかるみ、草むらなどに落ちれば、おそらく割れはしない。

39キロメートルの高度から落とされたステーキは、フェリックスの場合 とは違って、音速の壁を破りはしないだろう。それに、それとわかるほど には加熱されないだろう。これは筋が通っている。なにしろ、フェリック スが飛び降りたときに着ていたスカイダイビング用スーツも、着地したときまったく焦げていなかったのだから。

ステーキも、もしも音速の壁を破ったとしても、おそらく持ちこたえるだろう。フェリックスと同行したパイロットたちも超音速に達する高度で 飛行機を脱出し、ちゃんと生還して状況報告したのだから。

音速の壁を破るためには、約50キロメートルの高度からステーキを落と さなければならない。しかし、これでもステーキを焼くところまでは行かない。

もっと高くのぼらないといけない。

高度70キロメートルから落とした場合、ステーキは十分なスピードに達し、短時間のあいだ180°C弱の空気を吹き付けられる。残念ながら、それ はせいぜい1分ほどしか続かない。少しでも台所に立ったことのある人なら誰でもわかるように、180°Cのオーブンに60秒間入れても、ステーキを焼くことはできない。

正式に宇宙空間との境目とされている高度100キロメートルから落としても、事態はさほど好転しない。ステーキはマッハ2を超える速度を1分半維持し、表面には焦げ目がつくかもしれないが、生じた熱は成層圏の冷たい打つような風で瞬時に吹き飛ばされてしまい、ステーキは焼けるに至らない。

超音速と極超音速のスピードでは、ステーキの周囲に衝撃波が生じ、これによってステーキはどんどん速まる風から保護される。この衝撃波面が 具体的にどのような性質を持っているのか、そして、それを元にステーキにはどれぐらいの機械的応力がかかると推論できるのか、具体的なところは、未調理の8オンスのヒレ肉が極超音速のスピードでどのような回転をするかに左右される。文献を探してみたが、この点に関する研究は見つからなかった。

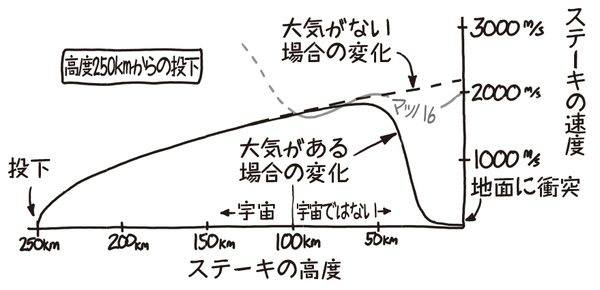

このシミュレーションのため、速度が低い場合は何らかの渦が生じてステーキが回転するが、極超音速ではステーキはつぶされて、準安定な回転楕円体になると仮定した。しかし、これは当てずっぽうみたいなものだ。 この点について、もっといいデータを取ろうとして極超音速風洞にステーキを入れた人がいたら、ぜひとも私にその動画を送っていただきたい。 高度250キロメートルからステーキを落とすとすると、話は面白くなってくる。ステーキが温まりはじめるのだ。

高度250キロとなると、人工衛星などが周回する最も低い軌道、低地球軌道の高さに近づく。しかし、静止状態から落とされたステーキは、低地球軌道から大気圏に再突入してくる物体ほどのスピードには至らない。

このシナリオでステーキが到達する最高速度はマッハ6で、外側にはおいしそうな焦げ目が付くかもしれない。残念ながら内部はまだ全然火は通っていない。極超音速でぐるぐる回転させられて爆発し、木っ端微塵になっていなければ、の話だが。

これより高いところから落とす場合、ほんとうにかなりの熱が生じるようになる。ステーキ前方の衝撃波は数千度(華氏でも摂氏でも。どちらの単位でも同じこと)に達する。熱がこのレベルになったらなったで、また問題が生じる。表面は完全に焼き尽くされ、炭素の塊同然になってしまうのだ。つまり、真っ黒焦げになってしまうわけだ。

肉を火のなかに落とせば、真っ黒焦げになるのは当然の結末だ。極超音速で肉が焦げることの問題は、焦げた層は構造的に脆いので、風に吹き飛ばされてしまい、続いて、下から現れた新しい層がまた真っ黒焦げになってしまうという点にある(熱が十分高ければ、高熱により表面層が瞬間調理され、剥離して吹き飛ぶ。ICBM関連論文では一般に「融除層」と呼ばれるものに当たる層だ)。

これほどの高さから落としても、ステーキが高温にさらされる時間はまだ不十分で、とても中まで火はとおらない。スピードをどんどんあげたり、地球周回軌道から斜めに落としたりして、高温を通過する時間をかせぐこともできるが。

ところが、温度が十分高くなったり、加熱時間が十分長くなったりすると、今度はステーキが徐々にばらばらになっていく。というのも、外側の層が焼け焦げになって強風で吹き飛ばされるというプロセスが繰り返されるからだ。仮にステーキの大部分が地面にたどり着いたとしても、内側はまだ生だろう。

このため、ステーキはピッツバーグの上空で落とさなければならない。出所不明で、どうも眉唾らしい話なのだが、ピッツバーグの製鉄工たちは、炉から出てくる赤々とした鉄の塊の表面にステーキをたたきつけて焼き、外側を焦がし、内側を生焼けのまま食べるという。これが「ピッツバーグ・レア」の由来のようだ。

というわけで、 ステーキを準軌道(周回軌道に達しない、弧を描く軌道) 上のロケットから落とし、回収チームに追いかけさせ、回収後ブラシで表面 層を落とし、温めなおし、ひどく焦げた部分を切り落としてください。さあ召し上がれ。 ただし、サルモネラ菌にはご注意。「アンドロメダ病原体」にもね。

質問.一番近い太陽系外惑星に生物がいて、われわれと同等のテクノロジーを持っているとしましょう。今の瞬間、彼らが地球を見たら、彼らには何が見えるでしょうか?

──チャック・H

答

もうちょっとちゃんと答えてみよう。まずは……

通信や放送の電波

映画『コンタクト』のおかげで、地球人の放送メディアが発信することがらを異星人たちが傍受している可能性が取り沙汰されるようになった。残念ながら、その可能性は少ない。

問題は、宇宙はほんとうに広いということだ。

星と星のあいだで電波がどれだけ弱まるか、物理を使ってはっきりさせることもできるが、状況を経済面から考えれば、何が問題なのか実感できるだろう。つまり、あなたのテレビ信号がよその星に届いているなら、あなたは金を無駄に使っていることになるのだ。よその星まで信号が届くほど送信機の出力を上げれば高くつくし、それを受信した異星人が、送信に必要な電気料金を支払ってくれているテレビコマーシャルの商品を買うこともない。

全体像はもっと複雑だが、要するに、われわれの技術が向上するにつれ、通信や放送の電波が宇宙空間に漏れ出す量は減っている。巨大な送信用アンテナは次々と廃止され、ケーブル、ファイバー、携帯電話基地局のネットワークに置き換えられている。

われわれのテレビ信号はしばらくのあいだ検出可能だったかもしれないが(たとえ可能でも、たいへん苦労してのことだろうが)、それももう終わりに近づいている。テレビとラジオで虚空に向かって絶叫するかのように、われわれが強い信号を盛んに宇宙に放出していた20世紀終盤でさえ、信号は2、3光年も進めば検出できないほど衰弱していただろう。これまでに特定された、生物が居住可能な太陽系外惑星は数十光年離れたものばかりで、地球で流行っていたキャッチフレーズを彼らが今真似して使っている、などということはまずなさそうだ。

しかし、テレビやラジオの放送にしても、地球最強の電波信号ではなかった。早期警戒レーダーのビームにはかなわない。

冷戦の産物、早期警戒レーダーは、北極圏全域に地上ステーションと空中ステーションを張り巡らせたものだった。これらのステーションは1日24時間、週7日にわたり強力なレーダービームで大気を走査し、ときには電離圏でビームを反射させていた。軍の担当者らがエコーとして戻ってくる信号を常時モニターし、敵の動きをうかがわせる異常はないか、強迫観念的に監視していた。

これらのレーダーの電波は宇宙に漏れ出し、近くの太陽系外星人たちがいる方向にビームが向いていたときに彼らが偶然聞き耳を立てていたら、キャッチされたかもしれない。しかし、放送用のテレビ塔を時代遅れにしたのと同じ技術革新が、早期警戒レーダーシステムも不要にしてしまった。今日のシステムは(どこかにあるとすればだが)、電波の漏れははるかに少なくなっており(つまり、昔のやかましさはなくなっており)、やがて何か新しいテクノロジーに完全に取って代わられるだろう。

地球で最強の電波信号は、アレシボ天文台の電波望遠鏡のビームだ。プエルトリコにあるこの巨大な皿のようなパラボラアンテナは、レーダー送信機として機能し、水星や小惑星帯など、近くにある標的にぶつけて信号を反射させる。要は、他の惑星がもっとよく見えるように照らす懐中電灯のようなものだ(途方もなく聞こえるかもしれないが、そのとおり途方もないことだ)。

しかし、電波望遠鏡の信号はたまにしか発されないし、しかも細いビームでしかない。たまたま太陽系外惑星がビームに捉えられたとして、また、そのとき太陽系外惑星人たちが受信用アンテナを地球のほうに向けていたとして、彼らには電波エネルギーが一瞬のパルス信号としてキャッチされるだけで、そのあとはまた元の、何も信号がない状態に戻ってしまうだろう。

そんなわけで、地球を見ている異星人がいたとしても、アンテナを使ってわれわれの存在を知ることはできないだろう。

しかし、それとは別に、可視光もある……。

可視光

こちらのほうが見込みがある。太陽はとても明るく、その光は地球を照らしている。太陽光の一部は反射されて宇宙へと向かう。いわゆる「地球照」だ。また、太陽光の一部は地球の近くをかすめて、地球大気を通過したあと、また宇宙空間を進んでよその星へと向かう。地球照と、大気通過後によその星へ向かう太陽光、両方とも太陽系外惑星で捕捉される可能性がある。

これらの光が人間について直接何かを教えてくれるわけではないが、十分長いあいだ地球を観察すれば、反射の状況から、地球大気についていろいろと知ることができるだろう。地球上の水の循環がどうなっているかを探ったり、大気に酸素が豊富なことから、何か珍しいことが起こっているらしいと気づいたりできる。

そんなわけで、結局、地球から出ている一番はっきりした信号は、人間の出すものではないだろう。それは、数十億年にわたって地球を地球たらしめている──そして、人間の発している信号に変更を加えて宇宙に送っている──藻類が出すものだろう。

もちろん、われわれがもっとはっきりした信号を送りたければ、それは可能だ。だが、電波を送信する場合、電波が届くときに、受け手が注意を払っていなければならないという問題がある。

そういう相手任せの方法に甘んじるのではなく、こちらから積極的に、彼らに注意を払わせることができる。イオン駆動や原子力推進のエンジンを搭載したり、あるいは太陽の重力井戸をうまく使うだけでも、十分高速で飛行するプローブを太陽系外に送り出し、近くにある星のどれかに2、3万年以内に到達させることが可能だろう。この旅のあいだ機能しつづける誘導システムを開発できれば(そんなものを作るのは並大抵ではないだろうが)、生物が住めるどの惑星にでも導いてやることができるだろう。

安全に着陸するには、減速しなければならない。しかし、減速するには、それまでの飛行にかかった以上の燃料が必要だ。それに、えーっと、こんなプローブを送るそもそもの理由は、異星人たちにわれわれのことを気づいてもらうためだったよね?

というわけで、異星人たちがわれわれの太陽系のほうを見たなら、彼らに見えるのはこんなものだろう。