警察より先に犯人に辿りついた『桶川ストーカー殺人事件』や、足利事件の冤罪の可能性を指摘し、足利事件を含む連続幼女誘拐殺人事件の真犯人の存在を示唆した『殺人犯はそこにいる』など、社会を動かす調査報道を世に放ってきたジャーナリストの清水潔さん。最新刊『「鬼畜」の家』で、ネグレクト、嬰児殺し、身体的虐待という3つの虐待事件を取材したノンフィクション作家の石井光太さん。事件報道とは何か? どうやって取材しているのか? 優秀な記者の条件とは? 2016年9月11日、紀伊國屋書店新宿本店にて行われた対談イベントから、2人が語る「事件取材の裏側」をお届けします。

清水潔(以下、清水): 『「鬼畜」の家』を読んで驚きました。もうすっかり事件記者じゃないですか。これは立派な調査報道ですよ。

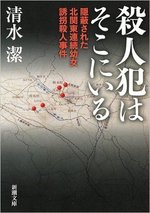

石井光太(以下、石井): そうおっしゃっていただけると、嬉しいです。今回文庫化された清水さんの『殺人犯はそこにいる』に影響を受けた部分もあります。この本の中で、清水さんは裁判での無期懲役判決を引っくり返し、自ら真犯人を追いつめていく。警察や検察が示す事実がかならずしも「真実」とはかぎらない。それを取材者があばいて、自らの手で新たな「真実」を明らかにしていく。まさに事件取材の真髄を見た気がしました。僕もこれまでマレーシアの日本人麻薬密輸事件や、角田美代子の尼崎連続殺人事件などの事件取材をしてきましたが、清水さんのなさっていた調査報道の重要性を痛感し、今回の本ではそれを特に意識しようと思いました。

清水: 『「鬼畜」の家』では、3件の虐待事件を取材されています。あとで話しますが、どの事件でも石井さんが取材を再スタートさせるポイントがあり、そこが面白い。報道や裁判では明らかになっていない事実を求めて、関係者や親に会いに行く。あれはすごいですよ。

TVや新聞では、なぜ事件が深く掘り下げられないのか?

石井: 本にも書きましたが、虐待による子供の死亡事件は年間約350件ぐらい発生していると推測されています。表沙汰になっているだけでも50件~100件くらい。しかしニュースで背景が丹念に報じられることはない。一般の人たちは、そうした表面的なニュースに触れたところで、「鬼畜のような親が自分勝手な考えで子供を殺した」としか考えません。でも、これだけの数が起きていて、社会問題化しているのならば、もっと深く掘り下げることによって「その家庭で何が起きていたのか」を明らかにしなければならないのではないかと取材を始めました。

清水さんは、週刊誌記者時代に『桶川ストーカー殺人事件』を、現在は日本テレビという大メディアに所属しながら『殺人犯はそこにいる』という調査報道の名作ノンフィクションを世に出されています。マスメディアがここまで事件の詳細を報じるのは稀ですよね。そこであえてうかがいたいのですが、マスメディアの中で、なぜ事件は深く掘り下げられないんでしょうか。

清水: 確かに大きなメディアは殺人事件などをあまり扱わなくなってきたと思います。昭和20~30年代、新聞の一面トップの多くは殺人事件でした。かつては事件に対する関心が高かったんです。『事件記者』なんていうドラマもあったぐらいで。それが、報道が多くなると驚きが無くなってきたのか扱いも減っていき、取材も少なくなっていく。“珍しい”事件は取材するんですが、それでも深いところまで掘り下げなくなっています

これは読者の関心度の問題ですが、一方メディア側の問題もあります。私は雑誌記者時代もテレビに移ってからも、一度も記者クラブに所属したことがなくて、それが功を奏したのか、自分でテーマを見つけ、徹底した取材をして、報道するという調査報道のスタイルが自然と身につきました。しかしマスメディアの記者は、ほとんどが記者クラブに所属しています。そうすると、そこで得られる情報がほぼすべてという発想になりがちで、そこから先の深い取材をするとか、自分の力で掘り起こすという発想がなくなります。

いつの間にか、取材対象が事件ではなく捜査状況になってしまう

(石井 光太・著)

石井: 今回の本で最初に取り上げたのは、ネグレクトによって子供が死亡した厚木市の事件です。発覚した当時は「居所不明児童」という言葉と共に話題になりました。マスメディアとしては珍しく1~2週間は報道されていて、虐待事件の中でも数年に1度の大きな事件という扱いだったと思います。そんな事件でも、犯人である父親に面会に行ったのは、僕の他には神奈川新聞の記者がひとりだけ。ほとんどのニュースが警察の情報を右から左へ流すだけで終わりですが、犯人と会ってみると、警察とは全然違うことを言い始めます。まったく違う事件の構図が浮き彫りになるんですね。

テレビや新聞は日々起きることに対して飛び回るように動いていますからしょうがない点もありますが、警察からもらった情報をポンと出しただけでは事件を検証することはできません。でも、大多数の人、時にはテレビのコメンテイターやジャーナリストでさえ、その表面的なニュースを見てだけで意見を言おうとするので、真実とはズレが生じてしまう。メディアでは、そうしたことが日々くり返されている気がします。

清水: 例えば警察記者クラブの記者たちは、事件を取材する事件記者ではなく、警察を取材する「警察記者」になってしまっています。「○○署が100人体制で捜査している」とか、「逮捕状を請求することが分かった」といったスタイルですね。つまり、いつの間にか取材している対象が、「事件」ではなく「捜査状況」になってしまっている。それにも意味はあるんですが、一方で、推定無罪の原則が本来はあって、逮捕されたからといって確定したかのように犯人扱いしていいのかという問題もあります。

いずれにしても、本として世に出されるノンフィクション作品であれば、事件のことを深く知りたいという共通の関心を持った人たちが読んでくれますが、テレビのニュースなどは、いきなりお茶の間に飛び込んでいきます。そこにいる視聴者の幅は広いのです。「犯人扱いしていいのか」という人から、「こんな犯人をなんで許しておくんだ」という人までいる。この幅に対応しなければなりません。当然、被害者の存在も忘れてはなりませんし。その難しさがあります。

多くの事件で「真犯人」は見過ごされる

石井: 取材をしていくにつれて、殺された子供たちへの思いが膨らみました。たとえば、厚木のネグレクト事件で殺された齋藤理玖君(死亡時5歳)。彼は2年間、真っ暗な部屋に閉じ込められ、餓死して7年間発見されませんでした。ただ、理玖君の気持ちを考えたときに、はたと思い至ったんです。理玖君は最期まで、父親が帰ってくると、「パパ、パパ」と言って喜んでいたといいます。ということは天国にいる彼は、自分を放置して餓死させたお父さんであっても「もう一度会いたい、遊びたい」と言うのではないかと。自分を殺した父親を恨んでいたのかどうか……。だから犯人とどういう距離を取って書いたらいいか悩みました。清水さんにも、こういう葛藤や悩みはありますよね。

清水: もちろんです。話に出た厚木の事件では、まず母親が子供を置いて家出してしまいます。その後に理玖君が亡くなる。被告となった父親は、「なんで俺ばっかりが責められるんだ」と訴える。冒頭を読んだときには、「そりゃ責められるだろう」と僕も思ったんですが、ページをめくっていくと、だんだん彼のおかれた立場が分かってきます。女房がいなくなって仕事もしなきゃならない中で、自分なりにがんばって何年かなんとか育てていたのも事実。それが結果的に死んでしまったからといって、どうして俺一人のせいなんだ、最初に放り出した妻に責任はないのか、というわけです。でも刑事事件とは、そういうものです。先に逃げた母親は法律上は、罪に問われない。

石井: 多くの事件で「真犯人」がきちんと容疑者として起訴されることはないのではないかと感じます。刑事事件で起訴されるのは、あくまで直接手を下した人物です。僕の本であれば、我が子を殺してしまった加害親です。しかし、ちゃんと取材をしてみると、その親にそうさせた人物、つまり親に子供を虐待させた「真犯人」がいることがわかる。なのに、その「真犯人」は裁かれることはないのです。僕が取材をしていく中で明らかにしたいと思ったのは、その「真犯人」が裏で事件を作り出す過程なのです。

清水: 刑事事件にはそういう目に見えない不条理がつきもので、裁判をやっても、実はなぜ事件が起きたのかということが分からないまま終わってしまうことも多い。それでも多くの記者たちは起訴状や判決文を読んで、写して分かったような気になって書いて終わり。石井さんの強さは、そこから取材の「再スタート」を切っているところです。3つの事件それぞれに、「その先がどうしても知りたい」と再スタートを切るポイントがあります。ページをめくって探すといいかもしれません。そこらの記者にはできない凄まじい取材を展開していて、こんな人が他社メディアにいたら恐ろしい(笑)。

石井: 弟子入りさせてください(笑)。

「取材」「分析」「決断」を繰り返す

石井 確かに、おっしゃるポイントがありますね。そもそも、3つの事件に関しては、加害者全員が受動的な性格でした。人には、絶対的に受け入れずに、抵抗したり、逃げたりしなければならない状況というのがあります。それをせずに、みんな受け入れてしまう。齋藤幸裕は、奥さんが風俗で働き出した挙句に逃げてしまい、部屋の電気、ガス、水道が全部止まっても、その異常な状況を受け入れて、子供とともにライフラインの止まった部屋に住み続けて助けを求めることをしなかった。

本書で書いた二つ目の事件の犯人高野愛は、自室で産んだ赤ちゃんを二度にわたってこの世から消し去りました。彼女は地元の悪い男たちからセックスの誘いがあると、全部応じてしまいます。妊娠するたびに、そこで思考停止。周りに隠したまま時間だけが過ぎて、堕ろすこともできず殺してしまう。この受動的な性格と思考停止は、それ自体が自らも虐待された結果なのではないかと感じました。幼少期から過酷な状況に置かれた子供は、生き延びていくために、その状況を受け入れようとする。その性格が大人になってもそのままだと、最悪の事態を生み出すことがあるのです。そうすると、事件が起きた原因を探るには、犯人と親の関係を取材するしかない。そこを取材しないと事件の本質には迫れず、一番大事なところがするっと逃げてしまうと思ったんです。

清水: 取材では、映像のテレビも活字のノンフィクションも同じで、考えられる取材は全部やるんです。あらゆる関係者をひとりずつ当たっていき、線でつないで関係図を作る。石井さんも、そういう取材をやられたでしょう。同じです。

ただ、取材行為と、本を書くこと、報道をすることはまた別なのです。たくさん「取材」した中から、何が分かって何が分からないのかなどを様々「分析」して、それをいつ放送するのか、本に書くのかの手段やどこまで書くかを決める。まだこれは無理だという決断をすると、分析に戻り、また取材に戻る。「取材」「分析」「決断」の繰り返しです。

テレビの場合は「多くの人たちの役に立つかどうか」、つまり公共性・公益性を特に重視します。その基準は茶の間で多くの人が見るテレビと、読みたい人が自分の意思で読むという本とでは違うため、どこまで伝えるかその内容も大きく変わってきます。

事実と向きあっていると何か引っかかるものがある

石井: そうですね。マスメディアと活字のノンフィクションは、まったく違う媒体なのでどっちが良いか悪いかということは言えないとは思います。それぞれ違うものですから。僕が本で意識しているのは、事実の中にある「僕が気になる部分」ですね。現場に残されていたものでもいいし、犯人の発した一言でもいい。事実と向き合っていると何か引っかかるものがあって、それが事件の深い闇を象徴していることがある。たとえば、下田市の事件では、犯人の高野愛は赤ん坊の遺体を天井裏や押入れに隠して、それぞれを「天井裏の子」「押入れの子」と呼んでいました。産んですぐに殺してしまったので、名前がないんです。それで「天井裏の子がかわいそうって思ってました」とか言うんです。なんというか、その呼び方の異様さですよね。それは本人の異様さにもつながるわけですが。

清水: あの「呼び名」に拘ってちゃんと書くことがとても大事です。結構聞き流してしまう記者が多いところです。

石井: 事件取材では、行く先はみんな同じで、出てくる情報はそんなに変わらないと思うんです。取材力があるかないかではなくて、どこに目を留めるか、ですね。高野愛でいえば、服装もそうです。彼女はパートをしていたジョナサンの制服を24時間着ていたんです。僕はなんで周りの人たちが彼女の妊娠に気がつかなかったのかを不思議に思っていたのですが、彼らに言わせれば「24時間ジョナサンの制服でエプロンをつけていたからお腹が見えなかった」となる。

清水: 家でも制服を着ていたんですか?

石井: ええ、寝ている時も着ていたそうです。テレビや新聞では、なかなか服装の描写まではしませんが、こういうところに注目すると事件のわからなかったところや、本人の特性が浮かび上がってくる。呼び名とか、服装とか、そういう細かいところにこそ看過してはいけないポイントがあるはずで、そこにいかに目を留めて、事件の象徴として追うかが重要ですね。

優秀なジャーナリストは「気付く能力」が極めて高い

清水: 僕はそれを「気付き」と言っています。優秀なジャーナリストやライターは、「気付く能力」が極めて高いのです。石井さんの本を読んで、「すごくよく気付いてるな」と、僕も勉強になりました。ジョナサンの制服を家でも着て、しかもそのまま寝ているというところは何かの破滅の始まりを感じる、大事な視点です。

そういえば、下田の事件の章は、ジョナサンの描写から始まりますね。制服を着たウエイトレスがいて、同じファミレスで毎日働いていたその女が、勤務中に破水して、家に帰って産んで殺してしまう。このファミレスに足を運ぶかどうかがこの事件を書く上で、決定的な違いになる。おそらく新聞記者は行かない。取材に行ったとしても、今そこで働いているウエイトレスの動きから、本人へ思いを馳せる記者は少ない。

石井: 足立区の事件でも、妻の母親はすごかったですよ。ひたすら鼻をかんでいて、目の前にティッシュのタワーが出来ていきます。あるいは、50歳ちょっとなのに歯が一本もなく、入れ歯もしない。いろんなところが明らかにおかしいのですが、新聞記事では書く必要のないことかもしれません。ただ先ほど清水さんは破滅の始まりとおっしゃいましたが、ティッシュのタワーや歯も、その象徴のひとつだと感じます。

清水: 石井さんには、子供をテーマにした作品が多くありますね。『レンタルチャイルド』『神の棄てた裸体』『浮浪児1945』……子供に何かこだわりがあるんですか。

石井: 自分ではまったく意識していませんでしたが、確かに『レンタルチャイルド』はインドのストリートチルドレンのことですし、『浮浪児1945』は戦後の浮浪児を扱っています。

僕のテーマは、あえていえば「それでも生きる」ということなんです。戦後の貧困の中で孤児として生きる人々――その姿に美しさを感じたからこそ、書きたかった。あるいは貧しい国の中でストリートチルドレンとして生きている子供たちの姿です。今回の本では、子供が死ぬ前の親との触れ合いに美しさを感じるところがありました。齋藤理玖君は、暗闇の中で、父親にエロ本をちぎってもらい、それを紙吹雪にして遊ぶことが好きでした。僕はそこに、切ないんだけれども「それでも生きる」という姿を見出してしまうんです。結局は、殺されてしまったので、「生」が存在しなくなるという意味では、これまでの僕の本とはまったく違うとは思いますが。

清水: なるほど。たとえば近所の人の「子供とよく遊んでいましたよ」なんていう証言もと 書かれていますよね。我々のような分単位でニュースを作るテレビ記者になると、「その話はちょっと関係ないな」と判断して使わないとか、浅はかですが、「あの人ならやると思ったんですよ」といったようなコメントに飛びつきがちです。一方で、石井さんの本は、公平です。僕も本を書いていますが、「これを書くと、話の筋が分かんなくなっちゃうんだよな」といった部分でエピソードを端折ることもあり勉強になりました。これからは犯人といえども、いいところがあれば書いてみようかと思っています。

石井: なにより、親に殺されてしまった子供たちは、生まれてきた痕跡が消されてしまいます。せめて作品という形で、彼らがこの世に生まれてきた証を残すことができたら、と思います。それでもし虐待事件を一件でも減らすことができれば、彼らが生まれてきた意味ができるわけですから。(了)

数々の事件を追い続けてきた清水潔さんが戦後70年の節目に挑んだのが、「南京事件」だ。取材の成果はNNNドキュメント「南京事件~兵士たちの遺言~」(日本テレビ・2015年10月4日)として放送され、大きな反響を呼んだ。最新刊『「南京事件」を調査せよ』は、放送時間の制約から番組では出し切れなかった情報と取材の裏側を丹念に書いている。徹底した取材が著者自身の「肉親と戦争の関係」にまで及ぶ迫真のノンフィクションだ。こちらも合わせて目を通すと、事件取材や調査報道の真髄が味わえるだろう。