ある時をきっかけに、食べ物のイメージがガラリと変わることがある。個人的に最も驚いたのは、はじめて四川料理の店で辛い麻婆豆腐を食べた時のことだ。俺は今まで何をやっていたのだろうかという激しい後悔と同時に、麻婆豆腐というものへの理解が革命的に変わっていくことを実感した。

高野秀行にとっては、それが納豆であったのだろう。ある時、ミャンマー北部のカチン州での取材中に食べた、日本のものと全く変わらない納豆卵かけご飯。しかも現地の人たちは納豆のことを、業界人ばりに「トナオ」と呼んでいるではないか。さらにその後、タイ、ネパール、インド、ブータンといった他のアジア諸国においても、納豆もしくは納豆もどきの食べ物と何度となく遭遇することになる。これを見逃す高野ではなかった。

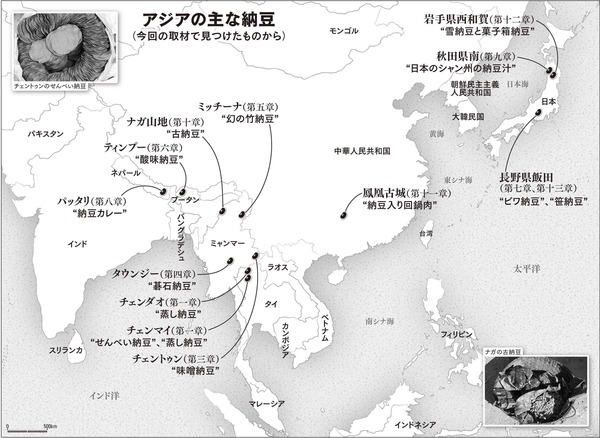

本書は「納豆の起源と変遷を解き明かす」というテーマを目的に、アジアの奥地から日本の東北地方、はたまた固定観念の外側までを探検した一冊である。納豆を見れば、民族の歴史や文化が分かり、さらには文明論にまで行き着くことを、自らの取材力、構想力でもって証明してみせた。

高野のアプローチのユニークさは、納豆単体ではなく、それを取り巻く人間に対してベクトルが向けられている点にある。納豆を包む人、加工する人、調理する人、食べる人、その様々なプロセスにおける一つ一つが人間の欲望の発露であった。

納豆と聞けば日本人の多くは、ほかほかご飯の上に糸を引きながら乗せられた大粒の納豆を思い浮かべることだろう。しかし、それは多種多様な納豆の一つの側面でしかない。アジア各地の納豆は乾燥させてせんべい状にしたり、カレーに入れてみたり、味噌のようにしてもち米につけたり、麺類に入れたりすることもある。

なぜ、このような多様性が生み出されたのか? その答えは、納豆を食べる民族がすべからく山の民であったことに起因する。東は中国湖南省から西はネパール東部に広がるエリアは、標高500mくらいの森林性の山岳地帯やその盆地に住む民族ばかり。肉や魚、塩や油が手に入りにくい場所なので、納豆は貴重なタンパク源にして旨味調味料であったのだという。まさに「食の地政学」的な観点から、その本質が「保存」にあることを導き出すのだ。

我々が知らなかったのは、外国の納豆ばかりではない。肝心の日本納豆でさえ、歴史を遡っていくと様々な発見がある。例えば、日本人が納豆をご飯にかけるようになったのは、江戸時代の幕末以降になってからであり、それ以前はもっぱら納豆汁として食べるのが常であったという。アジアの現在と日本の過去、時間と空間を照合しながら、辺境食=納豆の正体へ迫っていく。

この高野の素晴らしいソリューションを見るにつけ、もしも彼がビジネスマンだったらと思わずにはいられない。小ユニットでアジャイルに動ける俊敏性、とにかく実践してみるプロトタイプ主義、異なるジャンルのプロフェッショナルとでもすぐにコラボレーションできるコミュニケーション・スキルの高さ。

多くのビジネスマンは特定の課題を設定したらできるだけ情報を集め、全体像を整理し、大まかな仮説を構築したうえで、現地へ向かうだろう。しかし高野がそのようなステップを踏んだフシはない。というより、十分に集められるような情報など、ネット上には存在しなかったのだ。現地へ向かってからの取材相手も、ミャンマーで行きつけの料理屋の女将、体調が悪い時に空港で話しかけてくれた美少女、偶然にも市場で納豆を売っていた95歳のお婆ちゃん等々。

にもかかわらず、必ず探しているものを探してのけ、成果を出す。つまり高野の行動パターンは、現代のビジネスマンが高度情報社会を行き抜くために必要とされる要素と、見事なまでに符号するのだ。

世界の変化のスピードがこれだけ速くなると、<地図>はもはや役に立たない。必要なのは<コンパス>です。そして素直で謙虚でありながら権威を疑うことなのです(伊藤 穰一)

http://wired.jp/2013/01/01/vol5-joiito/

現地へ行ってからも、<コンパス>だけを頼りに、探す、待つ、駆け寄る、見つける。そのプロセスの描かれ方は、生放送のライブ映像を見ているような没入感があり、読者の目線を逸らさない。やがて読者の感情移入マシーンと化した高野は、納豆民族の間に共通するメンタリティの存在を発見する。

見下された側にしか、見えぬものがあった。納豆民族はアジア大陸では常に国内マイノリティにして辺境の民である。海や大河に近い平野部で文明が発達し、納豆を食べているような内陸の民族には同化されていくか、もしくは周縁化されるかの運命が待ち受けているのだ。

幸か不幸か、匂いが臭く、見栄えも良くない納豆は、マジョリティに興味を示されることすらなかった。それゆえ人々は「しょせん、納豆だし」と軽く見ることが多く、よそ者に対してもどこか羞恥心を抱いていた可能性は否定できない。

だが同時に、彼らは納豆に対して、身内のような親近感も抱いていた。その強すぎるインサイダー意識が、うちの納豆は一番おいしい、うちの納豆こそ本物、他の納豆は似て非なるものという意識ーーつまりは「手前味噌」ならぬ「手前納豆」感覚へとつながっていったのである。

要は、アジア各地に散らばる納豆民族、それぞれが鎖国状態であったのだ。それゆえに独自性をもって花開いた納豆文化、その一つ一つの鎖を解き放ち、高野は納豆文化圏を夢想する。このペリー来航のような開国要求を、ストリートワイズだけでしなやかにやってのけるところが、本書の最大のカタルシスと言えるだろう。

ちなみにHONZでは、これまで何度も高野本のレビューが出ているが、いずれも高野の作家性について熱く語られるのが常である。まるで自分の知っている高野の魅力が一番とでも、言わんばかりだ。この魔力、さしずめ「手前納豆」ならぬ「手前高野」感覚とでも呼んでおくべきか。

※写真撮影=高野秀行

清水克行さんによる『謎のアジア納豆』のレビューはこちら