外国人が日本を観光したいという大きな目的のひとつが「食」だという。一昔前のようにスシ、テンプラの時代は過ぎ去り、ラーメンや牛丼など、ネットで紹介されたファーストフードにも人気が集まっている。確かに日本は何を食べても美味しい。

ならば世界に日本の食を紹介しようという大規模な試みをしているのが味の素食品である。

『地球行商人 味の素グリーンベレー』(中央公論新社)は日本人が発見した旨味調味料「味の素」を世界的に売り込む営業マンに、著者が密着した驚きのルポルタージュだ。

ビジネス界を描く作家として著名な黒木亮がこの本を書くきっかけは、26年前に証券会社の事務所長として赴任していたハノイで味の素の営業マンで本書に登場する宇治弘晃氏と出会ったことだという。

味の素は世界各地に子会社や提携会社を設立し、日本人のトップセールスマンが現地の従業員を指導している。世界的な大手企業と違い、その売り方はまさに草の根的で地道だ。その国の市場に行き、庶民が買えるように小分けにした商品を市場の商店に直接売る。売掛はせず、出来るだけ現金でその場で伝票を切り、その枚数(量ではない)が営業マンの手当てになる。

その地で食べられているものにどう加えたらいいかを研究し、売り方を考える。社内で「グリーンベレー」と呼ばれるのは、アメリカの特殊部隊のようにどこにでも潜入するからだろう。

実は本書に著者の黒木の姿は全くなく、世界各地で活躍する現地営業マンの視点で描かれている。だがそのそばにはいつも黒木がいたことを「中央公論」2024年1月号で明かしている。併せて読んでほしい。

お仕着せの給食だっておいしく食べてほしい。責任者である管理栄養士たちの思いは熱い。

『めざせ!ムショラン三ツ星 刑務所栄養士、今日も受刑者とクサくないメシ作ります』(朝日新聞出版)は女性では珍しい刑務所の管理栄養士・黒栁桂子の奮闘記。刑務所の料理は誰が作っているのかと言えば受刑者たちなのだ。少ない予算をやりくりしつつ献立を考え、俱利伽羅紋紋を入れて粋がっている調理担当者に教えなくてはならない。最初は怖くてもやがて可愛くなって丁々発止のやり取りで食事が出来上がる。「ミョウガはどこまで剝くか?」「厚焼き玉子を二十等分するにはどうしたらいいか?」など、驚きの質問に吹き出しながら、美味しいものを食べさせたいという思いに胸が熱くなる。

『給食の謎 日本人の食生活の礎を探る』(幻冬舎新書)の著者、松丸奨は男性では珍しい学校給食の管理栄養士。「給食バカ」とあだ名されるほど、子どもたちのために美味しく栄養価の高い給食を出したいと、自宅に給食で使う業務用大型機械を備えたり、給食用に卸してもらう野菜を直接農家に交渉したりしている。

予算と規則に縛られるなかで、ここまでやっているのかと驚かされた。和食なのになんで飲み物が牛乳なのか、一食260円で何ができるのか。給食を提供されている父兄は必読だ。

『寄せ場のグルメ』(潮出版)は『小林カツ代伝 私が死んでもレシピは残る』(文藝春秋)など食をテーマにした取材を続けるノンフィクション作家中原一歩のルポルタージュだ。「寄せ場」とは繁華街の周縁に存在する「日雇い労働者などが集まる場所」を指す。

本書は東京近郊を中心に労働者に愛された食堂や酒場、そこで供される食べ物とルーツを求め足で探し出し、舌で吟味した食探訪記である。

山谷、京浜工業地帯、東京下町だけでなく、銀座や渋谷の繁華街に残る大衆食堂まで網羅している。さらにジンギスカンや焼き肉など食文化から俯瞰した日本の近代史まで考察する。

著者はいう。「めしやは孤独の吹きだまり」。井之頭五郎の顔が浮かんでくる。

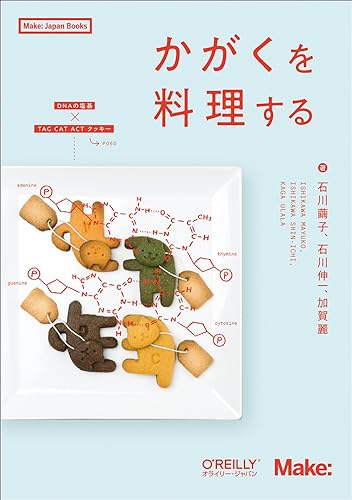

オライリー・ジャパンといえばコンピュータ系の専門出版社のイメージが強い。だが石川繭子、石川伸一、加賀麗『かがくを料理する』は分子調理学者が「科学の世界そのものを料理でデザインした」レシピ集である。「何言っているかわからない」と言われそうだが、「調理を科学する」のは普通である。なぜなら材料を用意し調味料を加え加熱するのは化学反応だからだ。

だが本書は「顕微鏡下で見える細胞や組織、分子構造の見た目を料理にする」という斬新な試みなのだ。

最初に掲載されているのは動物細胞と植物細胞を太巻き寿司にしたもの。細胞膜と細胞壁の違いを海苔と高菜漬けで区別している。ミトコンドリアはカニカマ、核は色を付けた細巻き寿司。神経細胞のニューロンはまるごとのイカにミンチを詰め、軸索に竹串を刺している。

さらにすごいのは、みんな美味しそうなのだ。

新しい切り口の料理レシピ本、興味を持つ人は限られそうな気はするが。

大学の神学科を卒業したという異色の料理人、道野正は大阪のフレンチレストラン「ミチノ・ル・トゥールビヨン」のオーナーシェフである。『つむじ風の向かう場所 料理人という生き方2』(雀苺社)は2018年から2023年までに起こった公私にわたる出来事と自分の料理との関わりを綴ったエッセイ集である。

コロナパンデミックは飲食店を直撃した。人と会って一緒に食事をしてはいけないというお達しがどれほどの店を潰したか。生き残るために料理人は知恵を絞った。加えて店のマダムでありパティシエである妻から突きつけられた三下り半。様々な障害に苦悩しながら、最後に残る思考は「どんな料理を作るのか」ということ。料理人の性とはなんと業が深いのだろうか。